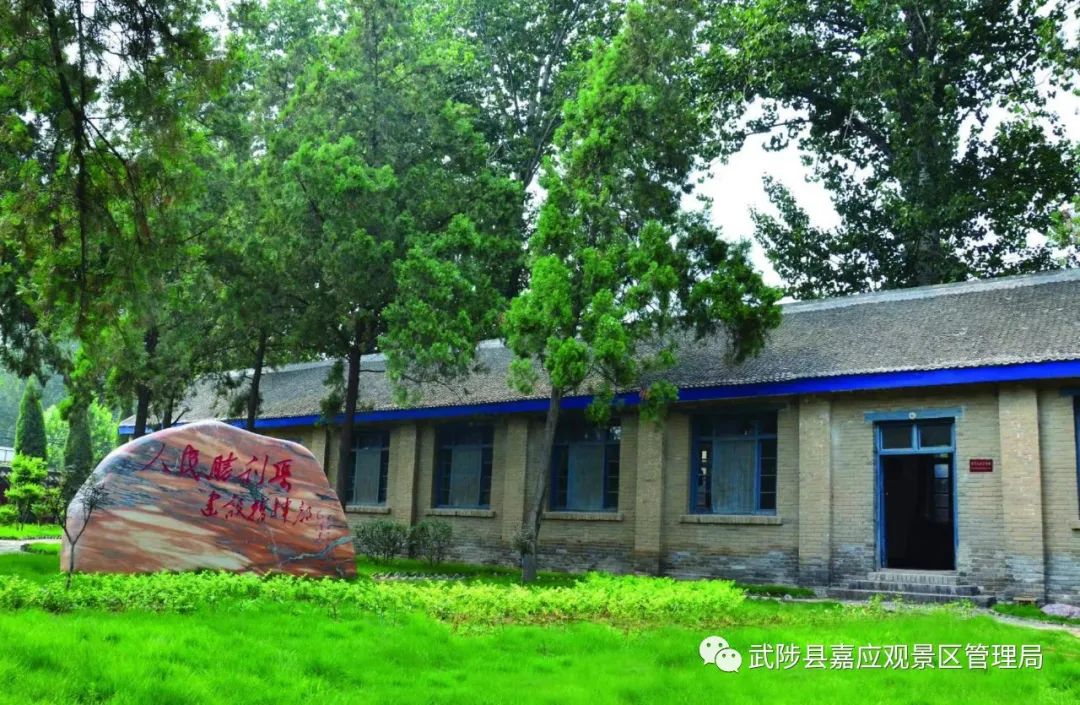

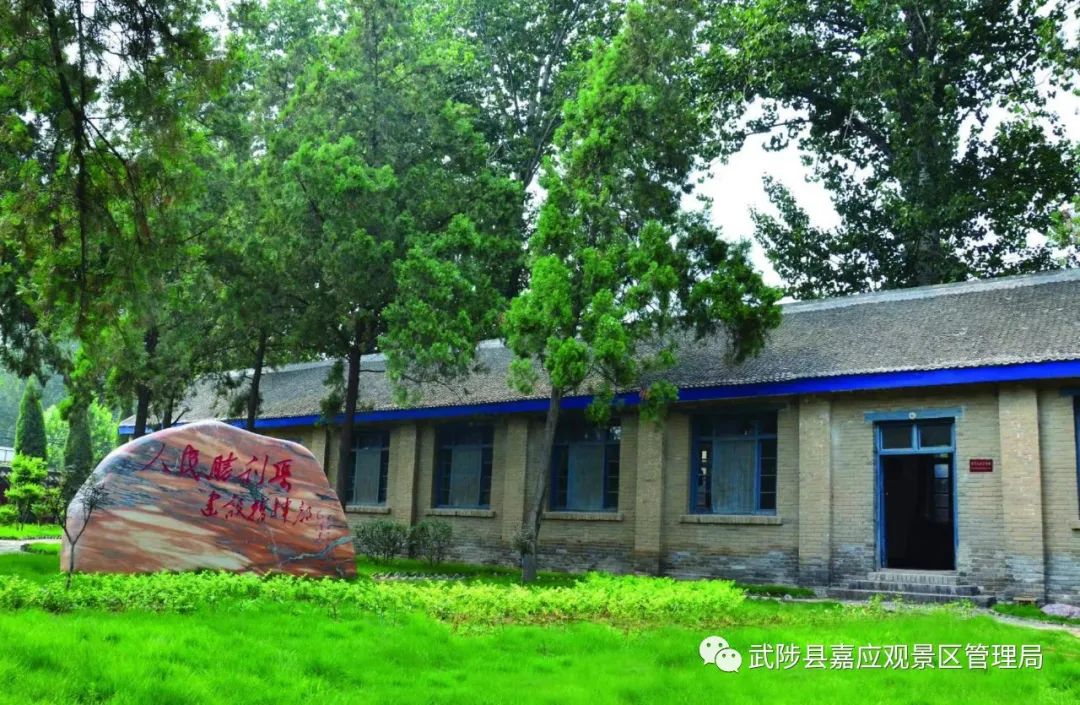

嘉應(yīng)觀(guān)是典型的清代官式建筑群,御碑亭��、嚴(yán)殿等主體建筑都體現(xiàn)了清代建筑風(fēng)格�����,唯獨(dú)禹王閣并排西側(cè)的小院卻不一樣����。那是為籌建新中國(guó)第一個(gè)引黃濟(jì)衛(wèi)灌溉工程—人民勝利渠而建。此院房舍���,全部是蘇式建筑風(fēng)格��,室內(nèi)有木質(zhì)天花板�,木質(zhì)地板,墻體厚�����,窗戶(hù)大�,寬敞明亮,屋頂有山窗通風(fēng)����,地板下也有通風(fēng)窗口。此院建于1950年����,是工程建設(shè)期間,新中國(guó)首任水利部部長(zhǎng)傅作義以及首任黃委會(huì)主任王化云���,蘇聯(lián)專(zhuān)家布可夫�����,清華大學(xué)教授張光斗�,北京地質(zhì)學(xué)院教授馮景蘭等多次到武陟,勘察確定渠首閘位置�����,實(shí)地視察指導(dǎo)工程建設(shè)��。當(dāng)時(shí)傅作義一行就在院子里辦公��、居住����,現(xiàn)場(chǎng)研究解決施工建設(shè)中遇到的困難和問(wèn)題���。

人民勝利渠是黃河下游興建的第一個(gè)大型引黃濟(jì)衛(wèi)灌溉工程���。它的建成,結(jié)束了“黃河百害����,唯富一套”的歷史,拉開(kāi)了大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用黃河中下游水沙資源的序幕�,被譽(yù)為“新中國(guó)引黃第一渠”。“灌區(qū)興建前�����,黃河中下游地區(qū)旱澇肆虐、鹽堿嚴(yán)重���、哀鴻遍野����、民不聊生���?�!秉S河“善淤���、善決、善徙”����,是世界上最為復(fù)雜難治的河流。據(jù)統(tǒng)計(jì)��,在1946年人民治理黃河以前的幾千年中��,黃河中下游決口泛濫1500多次���,較大的改道有26次����。

在這種條件下,黨中央決定���,在黃河中下游修建引黃濟(jì)衛(wèi)灌溉工程�,造福人民���。1950年10月,黃河水利委員會(huì)編制完成了《引黃濟(jì)衛(wèi)灌溉工程計(jì)劃書(shū)》遞交到周恩來(lái)總理手中�����,工程立即得到批復(fù)�,并于1951年3月正式開(kāi)工。1952年10月31日���,毛主席親臨人民勝利渠���。在人民勝利渠渠首閘閘室二樓的第二個(gè)孔閘處,就是毛主席搖啟渠首閘的地方���。專(zhuān)列即將駛離開(kāi)封時(shí)����,毛主席探出車(chē)窗揮手囑咐黃委會(huì)主任王化云:“你們要把黃河的事情辦好!”如今,在毛主席視察人民勝利渠紀(jì)念館兩側(cè)門(mén)上�����,“水利是農(nóng)業(yè)的命脈”“要把黃河的事情辦好”這兩句話(huà)十分醒目����,一直是進(jìn)行水利工作和治黃工作的座右銘。嘉應(yīng)觀(guān)景區(qū)將持續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大會(huì)議精神���,宣傳學(xué)習(xí)《黃河保護(hù)法》��,圍繞文物活化��、文化賦能��、文旅文創(chuàng)融合積極推動(dòng)景區(qū)的文化建設(shè)���,通過(guò)數(shù)字化博物館的提升和嘉應(yīng)劇場(chǎng)演藝等多種形式,建設(shè)好嘉應(yīng)觀(guān)黃河文化國(guó)家公園項(xiàng)目;創(chuàng)新傳播渠道和對(duì)外傳播能力���,挖掘編寫(xiě)形成適合主旋律題材和正能量作品傳播的“第二劇場(chǎng)”�,增強(qiáng)中國(guó)黃河文化之鄉(xiāng)故事的親和力、吸引力和感染力���,為“行走河南.讀懂中國(guó)”講好武陟故事�,講好“黃河故事”��,傳播好中國(guó)聲音��。